덴마크가 올해도 세계에서 2번째로 행복한 나라로 꼽혔다.

국제연합(UN) 산하 지속가능발전해법네트워크(SDSN)가 2025년 3월20일 세계 행복의 날을 맞아 13번째로 발표한 2025년 세계행복보고서(World Happiness Report 2025)에서 덴마크는 세계 2위를 차지했다. 2018년부터 7년 연속 은메달이다.

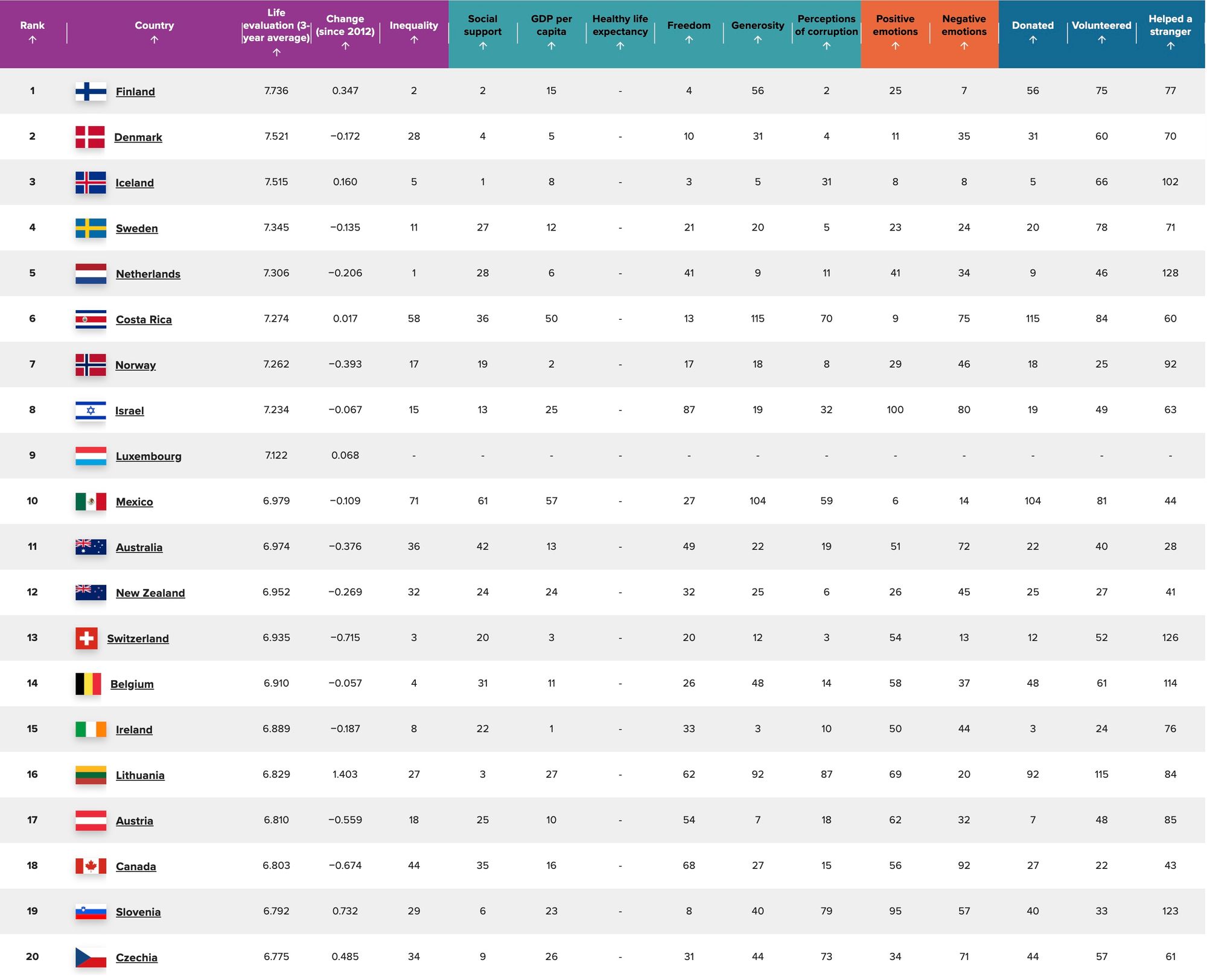

예년과 마찬가지로 최상위권은 북유럽 국가가 줄줄이 차지했다. 핀란드는 올해도 세계 행복 지수 1위를 차지하며 8년 연속으로 왕좌를 지켜냈다. 아이슬란드와 스웨덴도 지난해와 마찬가지로 덴마크에 이어 각각 3위와 4위 자리를 지켰다. 북유럽 4개국은 세계 행복 보고서 발간 이래 최상위권을 벗어나지 않았다. 다음으로는 네덜란드가 한 계단 올라 5위에 이름을 올렸으며, 작년 5위 이스라엘은 8위로 다소 하향했다.

올해 처음으로 중남미 2개국이 상위 10위 안에 들었다. 지난해 12위였던 코스타리카가 6위로 껑충 뛰어오르며 중남미 국가 중 최초로 10위권에 이름을 올리는 기염을 토했다. 지난해 25위였던 멕시코도 올해 10위에 올랐다. 반면 10년 전 상위 10위를 독차지했던 서방 산업국가는 이제 7개국으로 줄었다.

20위권으로 범위를 넓혀 보면 동유럽 및 중앙 유럽 국가도 행복도가 꾸준히 상승해 서유럽 수준에 점차 수렴하고 있음이 눈에 들어온다. 올해 리투아니아(16위), 슬로베니아(19위), 체코(20위) 3개국이 20위 안에 진입했다.

반면 미국은 24위로 조사 이래 가장 낮은 순위를 기록했고, 영국도 23위로 2017년 이래 가장 행복 순위가 떨어진 상태로 나타났다.

연구진은 세계 147개국에서 시민이 얼마나 행복하게 사는지 조사해 순위를 매겼다. 올해 보고서에는 2022~2024년 3년 간 수집한 데이터를 평균 내 사용했다. 경제학, 심리학, 사회학 등 다양한 분야의 전문가들이 GDP, 건강 기대 수명, 사회적 지지, 자유, 관대함, 부패 인식 등의 요소를 취합해 국가 간 및 시간의 흐름에 따른 행복도 변화를 분석했다.

평균 점수 높은 우등생 덴마크, 돈만 열심히 버는 한국

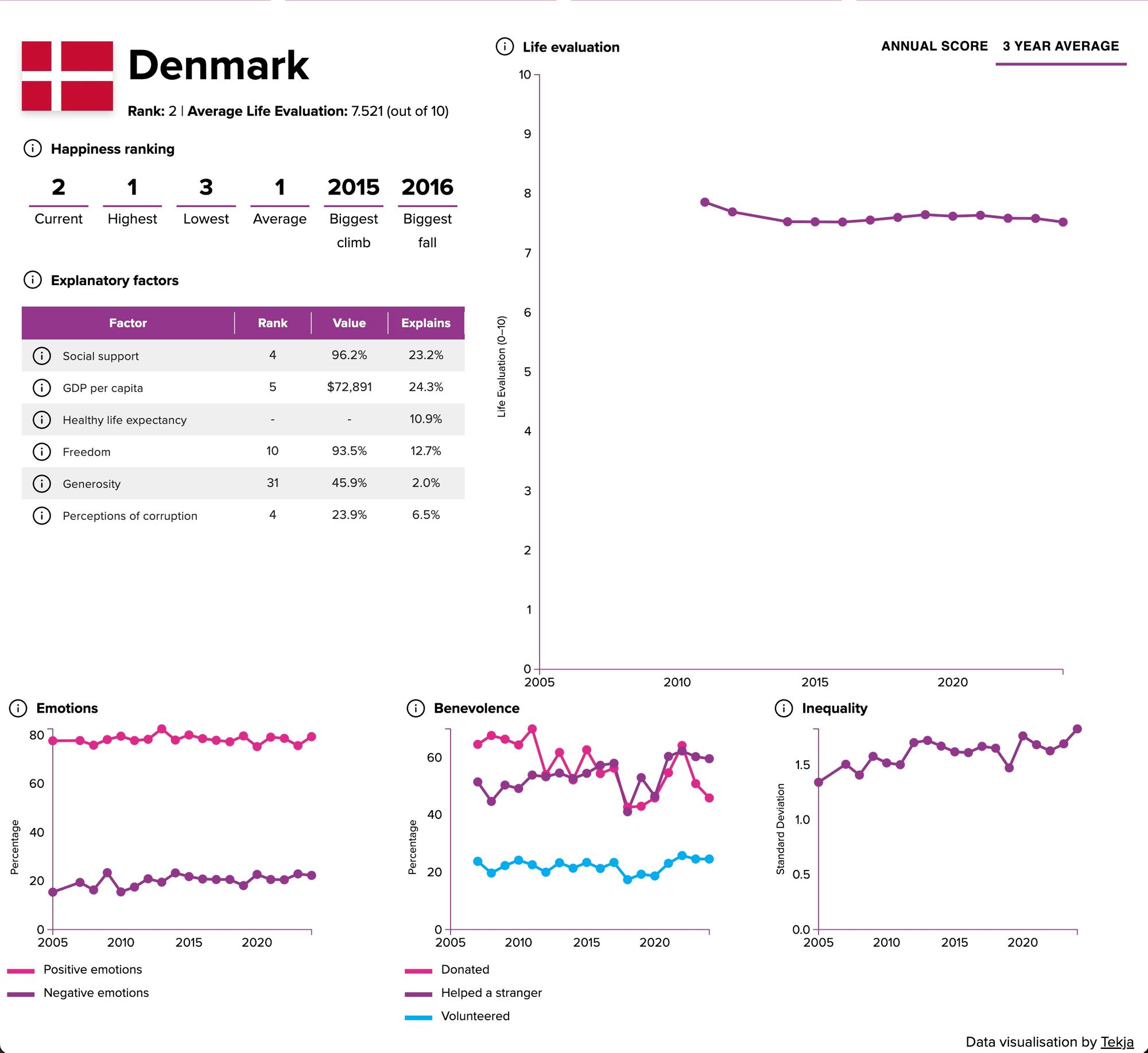

덴마크는 모든 지표에서 대체로 양호한 성적을 거둬 종합 성적 세계 2위에 올랐다. 관대함(generosity)은 31위에 그쳤으나, 사회적 지지(social support) 4위, 부정부패 인식(perceptions of corruption) 4위, 1인당 GDP 5위, 의사결정의 자주성(freedom to make life choices) 10위로 대다수 부문에서 최상위를 벗어나지 않았다. 평소 즐거운 감정을 느꼈다는 응답자가 80%에 달해 11위에 올랐다.

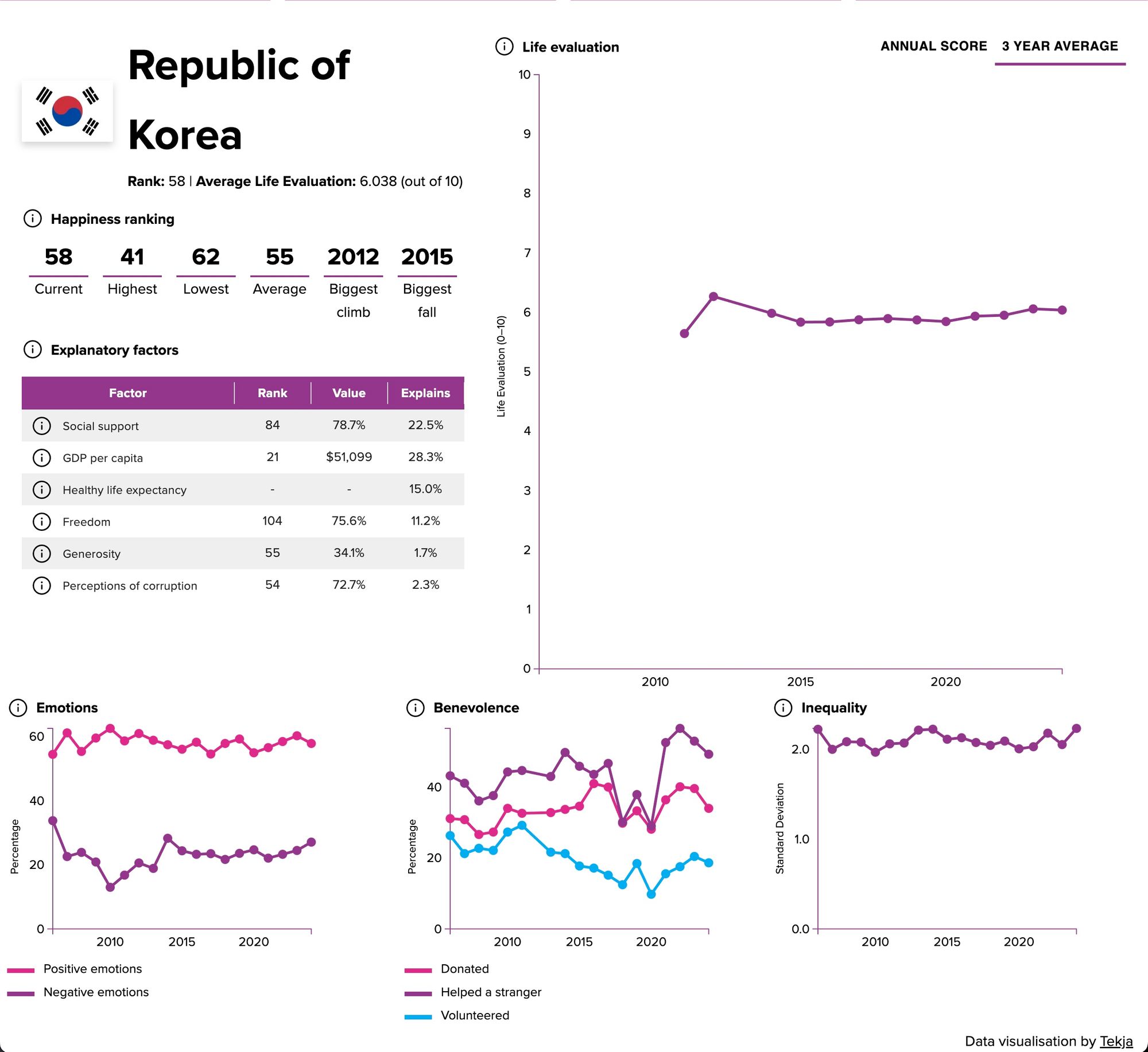

반면 한국은 올해 58위로 지난해 52위에 비해 큰 폭으로 주저 앉으며 지난 3년 간 상승분을 반납했다. 월등한 경제력에 비해 모든 면에서 삶의 질이 터무니 없이 떨어지는 모습을 보여줬다. 1인당 GDP는 21위였으나, 의사결정의 자주성 104위, 사회적 지지 84위, 관대함 55위, 부정부패 인식 54위로 나타났다. 일상에서 시민이 느끼는 감정도 상당히 부정적이었다. 부정적 감정은 70위로 개선됐으나, 긍정적 감정은 111위로 더 악화됐다. 일상에서 즐거운 기분을 느꼈다는 응답자가 58%에 그쳤다.

사회적 지지, 행복한 공동체의 주춧돌

2025년 세계행복보고서 연구진은 사회적 신뢰와 연결이 행복도에 큰 영향을 미친다는 사실을 밝혀냈다. 단일 지표로 분리해 보면 행복도에 가장 큰 영향을 미치는 장기 요인이 바로 사회적 지지였다. 사회적 지지도를 조사할 때 연구진은 이렇게 묻는다.

“당신이 문제에 처했다면 언제든 믿고 의지할 만한 가족∙친지나 친구가 있습니까?”

답변은 “네”, “아니오” 단답형으로 수집해 국가별로 평균 낸다. 안타깝게도 2023년 전 세계 청년 중 19%가 믿고 의지할 사람이 한 명도 없다고 응답했다. 2006년보다 39%나 늘어난 수치다.

한국은 사회 구성원의 개별성을 공동체가 압도(의사결정의 자주성 104위)하면서도, 정작 개인이 공동체에게 도움을 구할 때는 외면(사회적 지지 81위)하는 집단주의 성향이 도드라진다.

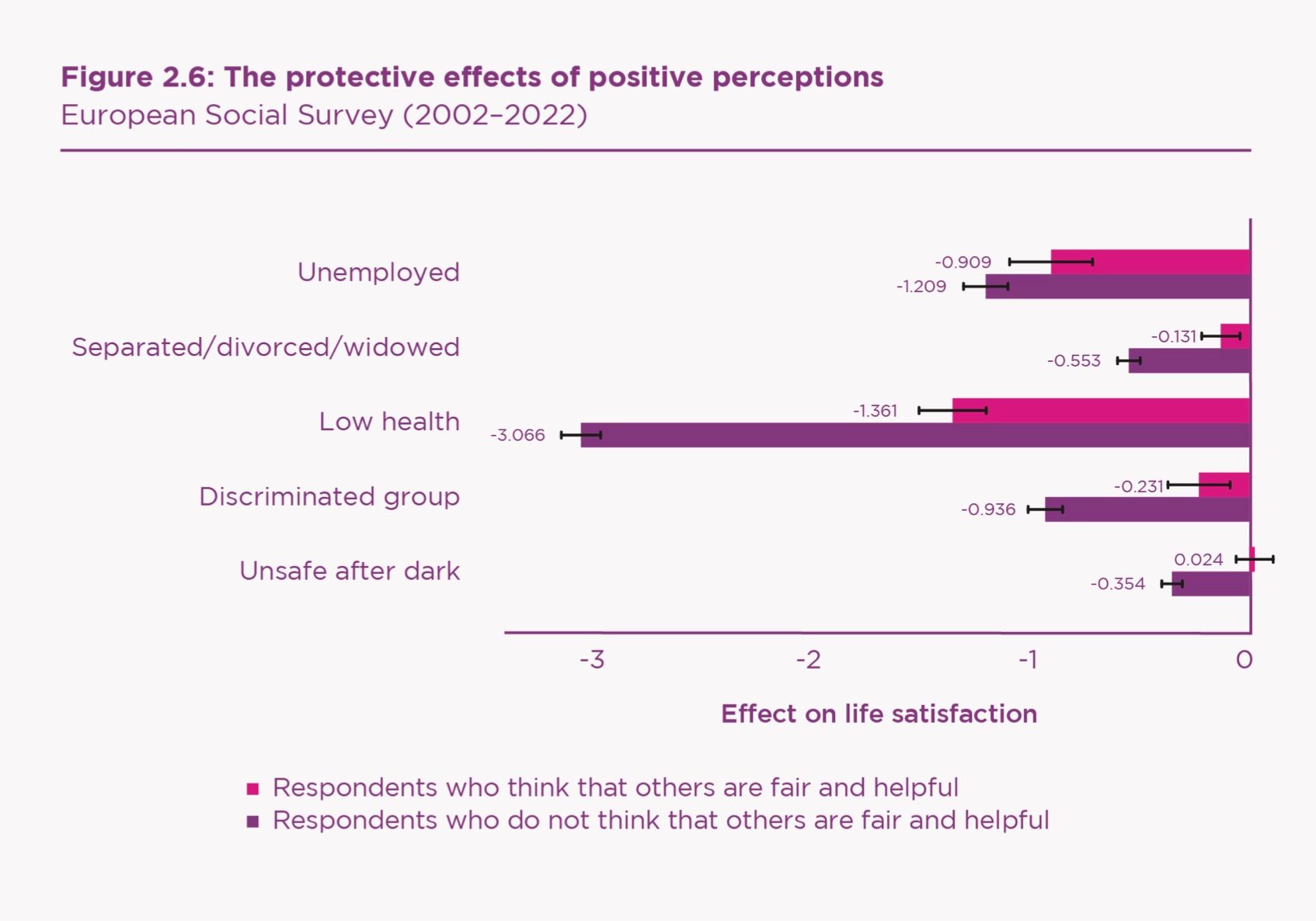

타인에게 친절한 사회에 살며 이웃을 믿는 사람은 고난을 맞이해도 행복도 감소폭이 적다. 사회적 신뢰 덕분에 불운한 상황이 주는 부정적 영향이 완화되기 때문이다. 또 사회적 신뢰가 높은 국가는 행복도 격차도 적기 때문에 구성원 모두가 두루 수준 높은 삶을 누린다.

혼밥하면 불행해

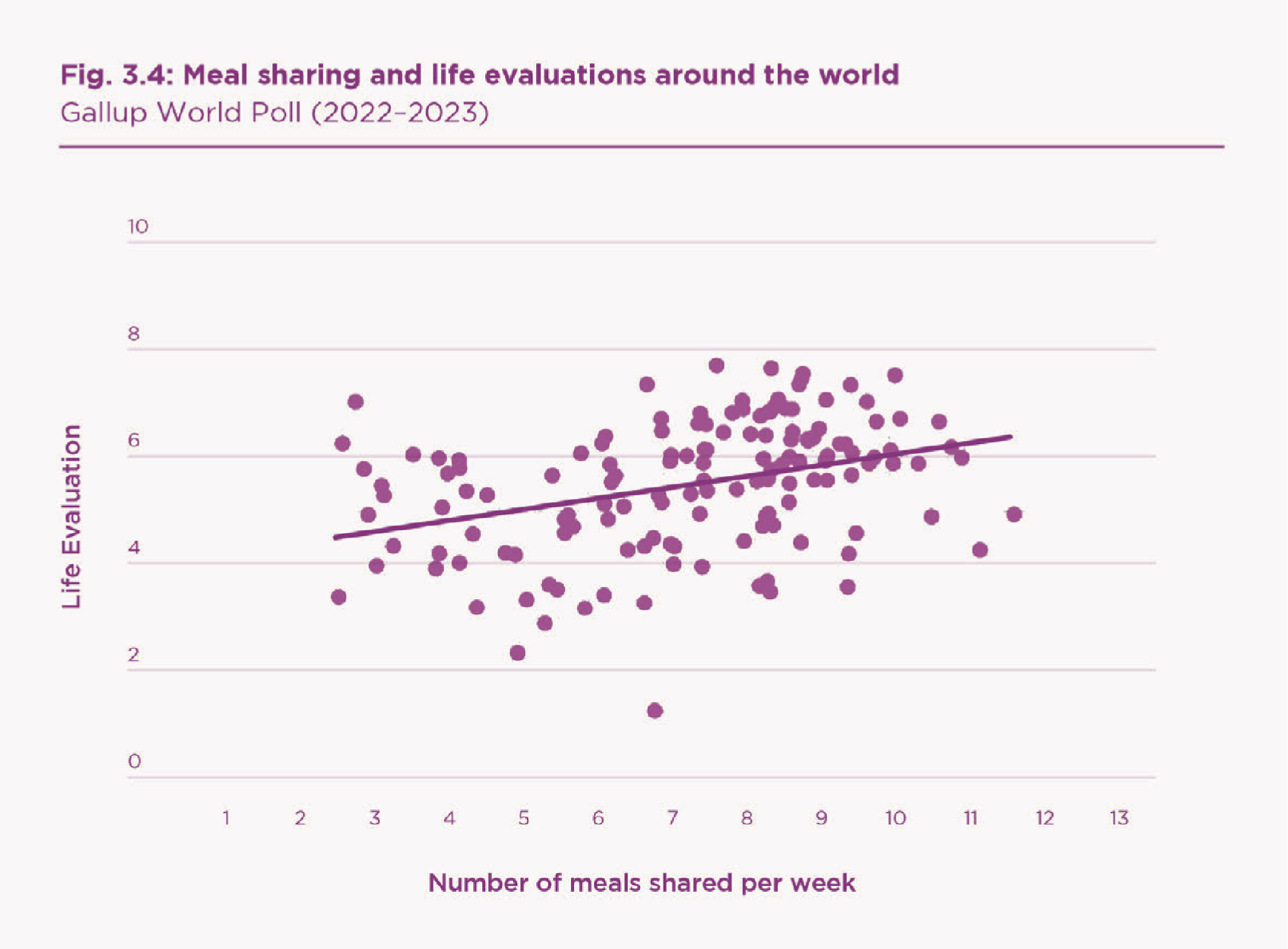

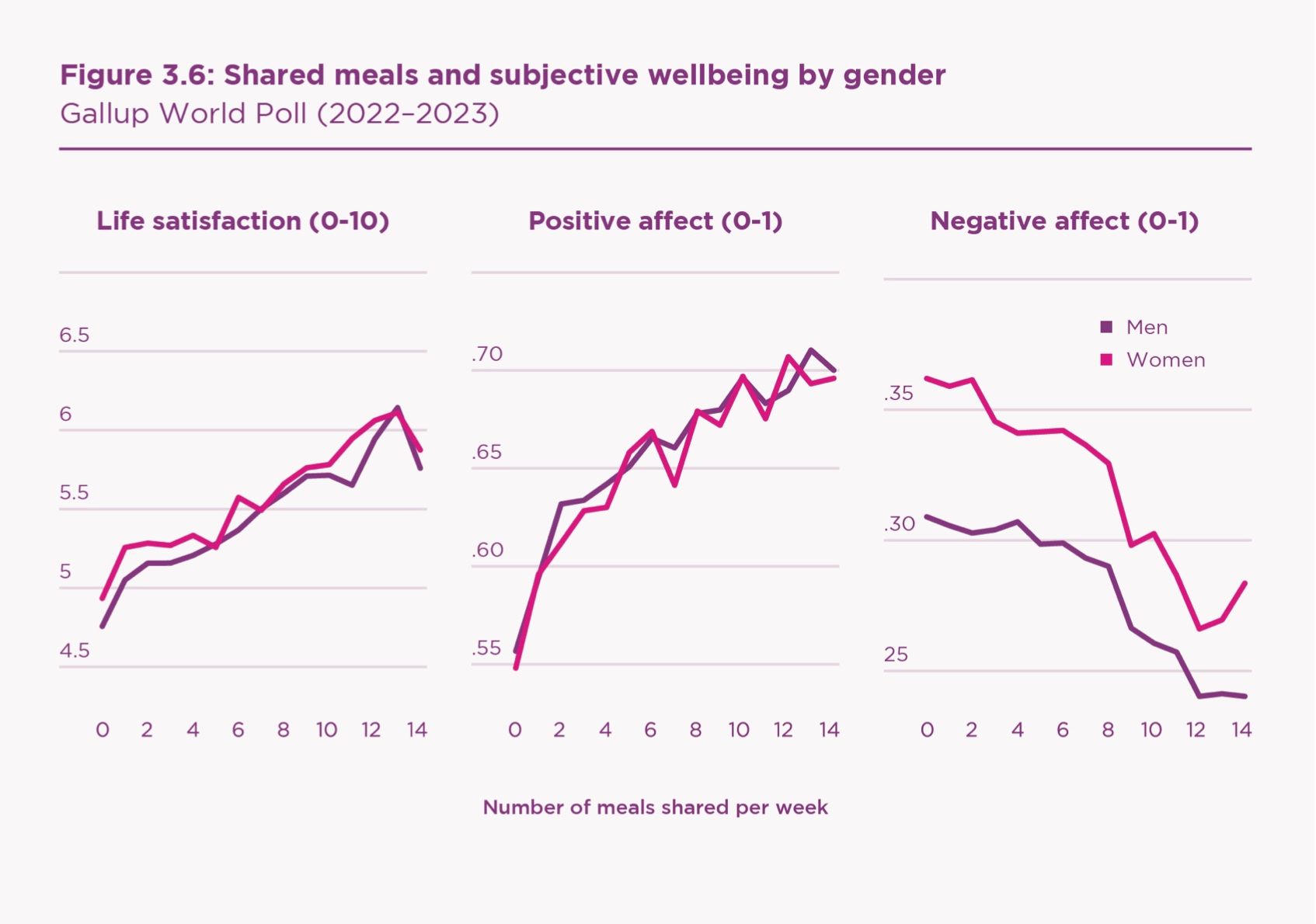

연구진은 "같이 식사 하기"(sharing meals)가 행복도와 긍정적 감정에 미치는 영향은 소득이나 직업 유무와 견줄 만큼 크다는 사실에 주목했다. 일주일에 1회 함께 식사하면 행복도가 10점 만점에 0.2점이 늘어났다. 세계 행복도 순위에서 5위 정도 격차다. 주당 13회까지는 함께 식사하는 횟수가 늘어날 수록 삶의 만족도도 올라갔다.

식사 함께 하기는 전 세계에서 다양한 맥락으로 식사를 함께 하지만 영향력은 나이, 성별, 국적, 문화권, 종교를 망라하고 마찬가지였다. 식사 나누기를 즐기는 국가에서는 사회적 연결이 강화되는 경향이 나타났다. 사회적 지지와 긍정적 호혜주의가 더 단단했으며, 외로움은 줄어들었다.

밥을 함께 먹을 때 기분이 좋아지는데는 남성과 여성 사이에 별 차이가 없었지만, 혼밥하는 여성이 부정적 감정을 크게 더 느끼며, 여성이 식사를 나누면서 나쁜 기분을 더 잘 털어내는 것으로 나타났다.

옥스퍼드대학교 행복연구센터(Oxford’s Wellbeing Research Centre) 소장이자 세계행복보고서 편집자 얀-에마누엘 드 네브(Jan-Emmanuel De Neve) 교수는 “함께 식사하는 것과 다른 사람을 신뢰하는 것이 건강이나 부 같은 전통적 행복 결정 요인보다 훨씬 더 강력한 행복 예측 변수라는 점이 밝혀졌다”라며 “사회적 고립과 정치적 양극화 시대에 사람들이 식탁에 다시 둘러 앉힐 방법을 찾는 것이 개인과 공공의 행복에 매우 중요하다”고 강조했다.

이에 대비해 사회에 혼자 식사하는 ‘혼밥’ 문화가 확산된다면 주의해야 한다. 바로 미국과 한국 말이다. 연구진은 미국 자료를 주로 인용해 혼밥의 증가세를 분석했다. 2023년 미국인 4명 중 1명은 혼자 밥을 먹었다고 응답했다. 20년 전에 비해 53%나 늘어난 수치다. 모든 연령층에서 증가세가 나타났으나 특히 청년층이 혼밥하는 경향이 크게 늘었다.

지역적으로 보면 혼밥 증가 추세는 특히 동남아시아 국가에서 도드라졌다. 연구진은 한국과 일본이 가장 눈에 띈다고 특정했다. 혼밥 인구가 늘어나는 이유로는 1인가구 증가와 노령화를 꼽았다.

불행하고 외로운 유권자는 반체제 극단주의 사로잡혀

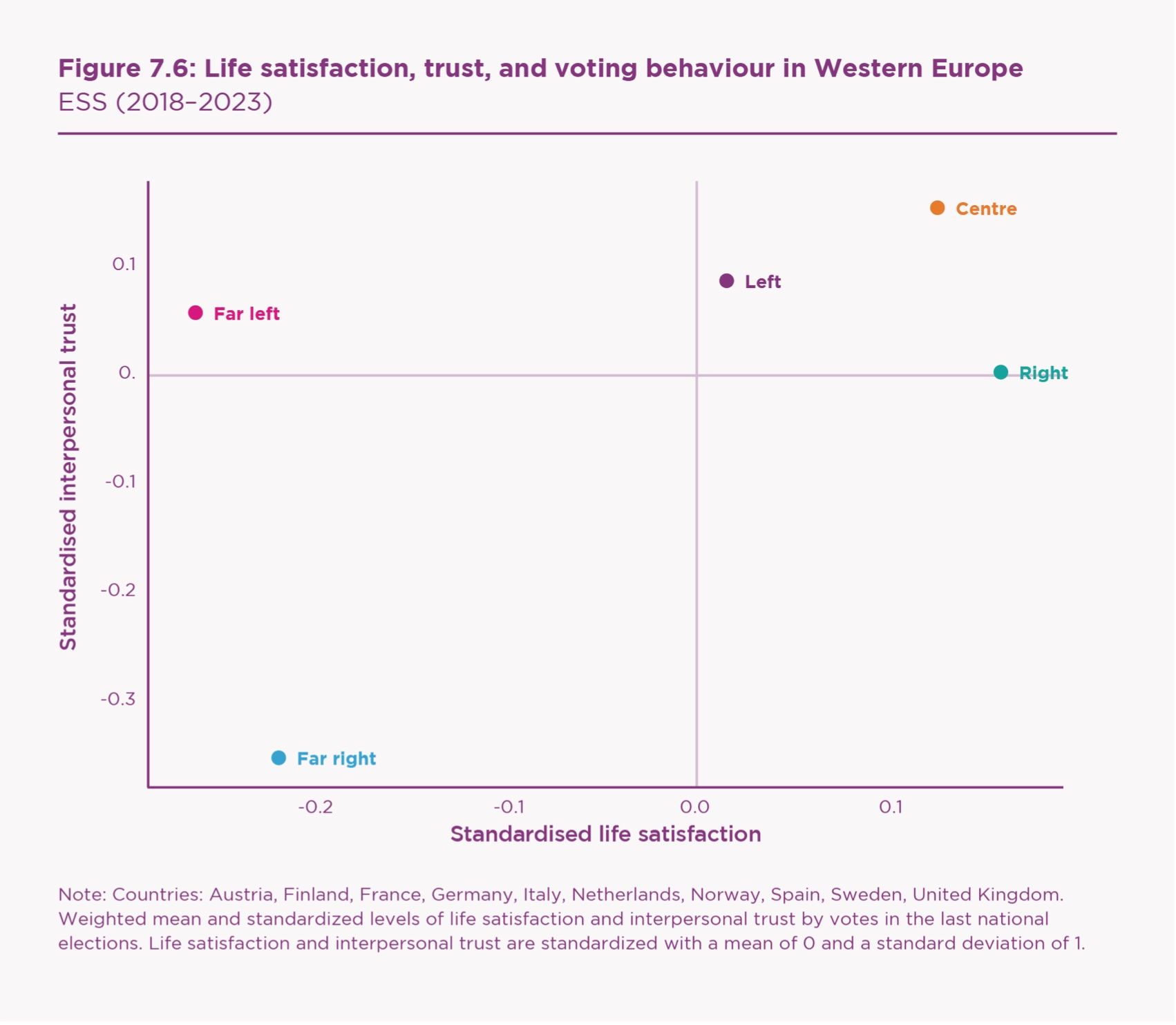

행복도가 떨어지고, 사회적 신뢰가 무너진 곳에서 극단주의가 태어난다.

서구권 유권자는 삶의 만족도가 떨어질 때 반체제적 태도를 띈다. 이 때 사회적 신뢰가 높다면 극좌 정당을 선택한다. 사회적 신뢰마저 낮은 시민, 일명 ‘아노믹스'(anomics)는 극우 정당에 투표한다. 하지만 양당 체제가 굳건한 미국에서는 이들이 아예 공공 영역에서 관심을 끊고 기권표를 던져버리는 경향이 나타났다. 이 점은 한국에서도 주목할 만하다.

2000년대 중반 이후 미국과 서유럽의 1인당 GDP가 증가세를 보이고 있기 때문에 삶의 만족도 하락은 경제 성장, 적어도 평균 국민소득으로는 설명할 수 없다. 미국인과 유럽인이 느끼는 재정적 불안감과 외로움, 즉 손상된 사회 구조의 두 가지 증상 때문일 수 있다고 연구진은 설명한다.

이런 부정적 흐름은 거의 모든 사회 계층에서 나타나지만, 특히 시골 지역과 저학력층, 그리고 젊은 세대에서 두드러지게 나타난다. 삶의 만족도가 떨어진 곳은 포퓰리즘의 발원지로 활약한다. 연구진은 2015년 브렉시트부터 2024년 도널드 트럼프 미국 대통령 재선에 이르기까지 극우파가 득세하는 최근 정치 지형의 배경이 무너진 사회적 신뢰라고 설명했다.

고립이 낳는 예방 가능한 죽음 ‘절망사', 사회적 연대로 극복

공동체에 기여하는 친사회적 행동(prosocial behaviour)이 행복도를 끌어올림은 앞선 연구에서 이미 설명한 바 있다. 올해 세계행복보고서 집필진은 반대로 절망에 빠진 사람을 구원하는데도 친사회적 행동이 기여할 수 있다고 말했다.

전 세계적으로 이른바 절망사(death of dispair)가 문제로 떠오른다. 절망사란 자살, 알코올 오남용, 약물 중독 등으로 말미암은 사전에 막을 수 있던 죽음을 뜻한다. 절망사 중 75% 정도가 자살이며, 알코올 중독과 약물 중독이 뒤를 잇는다. 절망사는 극단적 불행의 일종으로, 전 세계적으로는 감소 추세지만 미국은 2000~2019년 사이 절망사가 크게 증가했다.

절망사가 늘어나는 국가에서 주요 원인은 중장년 남성의 알오콜 오남용이다. 하지만 미국과 캐나다, 영국은 30~59세 남성 사이 약물 중독 문제가 늘어난 탓에 절망사가 증가했다. 한국은 특이한 양상을 보인다. 한국에서 절망사가 늘어나는 주 요인은 60세 이상 남성 노인이 자살하기 때문이다.

보고서 6장에서 연구진은 기부와 봉사활동, 낯선 사람 돕기 등 친사회적 행동이 전 세계적으로 절망사를 줄이는데 기여할 수 있음을 밝혀내며 사회적 연대가 중요하다고 강조했다. 회귀 분석 결과, 친사회적 행동에 참여하는 사람이 10%포인트 늘어나면 인구 10만명당 절망사하는 사람이 1명 줄어들었다.

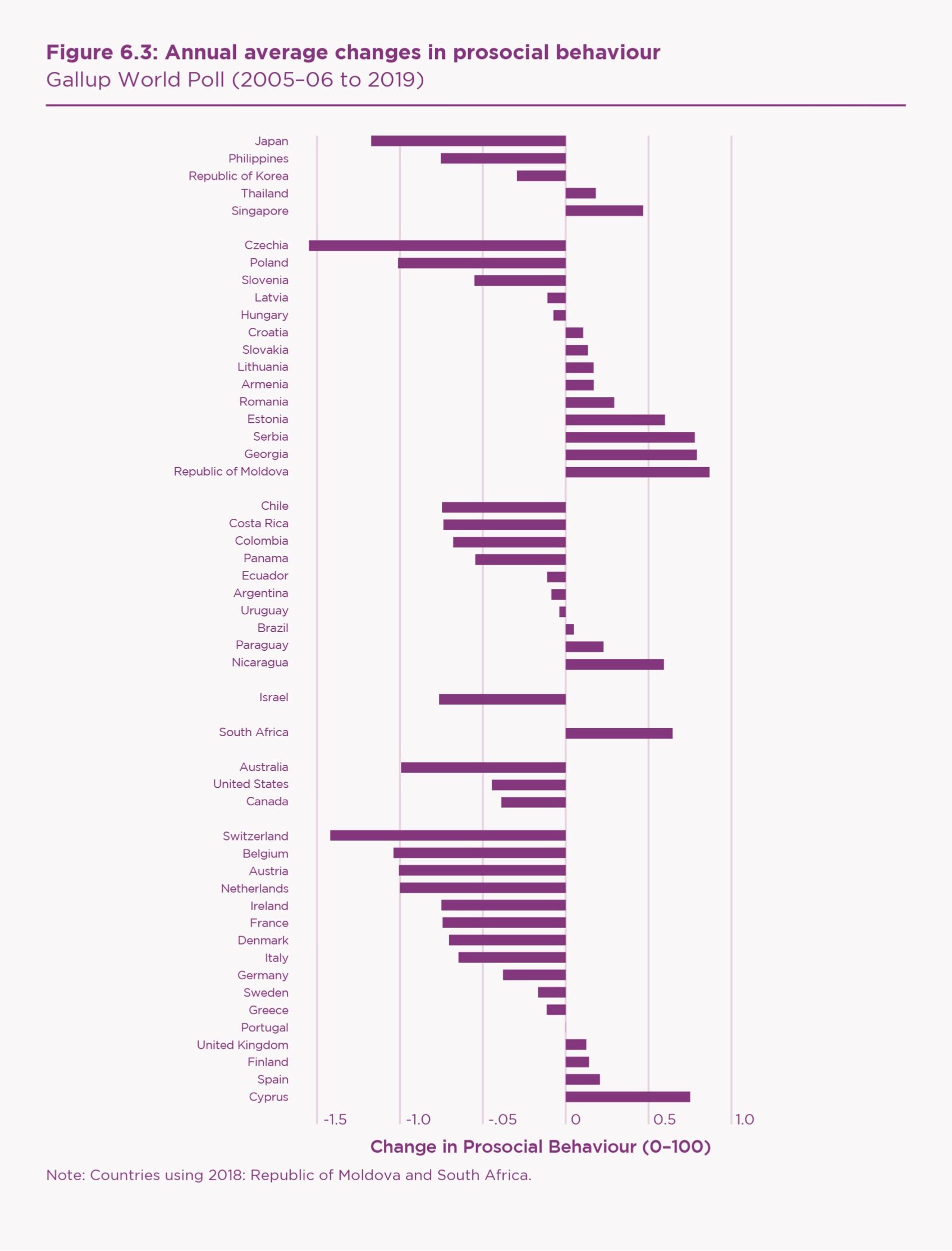

안타까운 점은 2005~2019년 사이 팬데믹 전까지 전 세계에서 친사회적 활동이 감소하는 추세라는 것이다. 특히 소득 수준이 높은 국가에서 감소폭이 컸다. 매년 0.45% 감소했는데, 기부가 0.99% 줄어든 점이 가장 크게 작용했다. 중진국이나 후진국에서는 친사회적 활동이 0.13% 늘었다. 한국도 친사회적 활동이 줄어드는 주요 국가로 꼽혔다.

연구진은 절망사가 빠르게 증가하는 추세인 미국과 한국을 핀란드와 비교해 해법을 제안한다. 핀란드도 절망사 수치가 낮은 편은 아니지만 감소 추세다. 핀란드에서 절망사가 줄어드는 만큼 미국과 한국에서는 늘어난다. 그 요인으로는 역시 핀란드에서는 증가세인 친사회적 행동이 미국과 한국에서는 크게 줄어들기 때문이다.

세계행복보고서 부편집장이자 캐나다 사이먼프라이저대학교(Simon Fraser University) 심리학과에서 사회심리학을 연구하는 라라 애크닌(Lara B. Aknin) 교수는 “인간의 행복은 타인과 관계에서 싹튼다"라며 “긍정적인 사회적 연결에 투자하고 이타적인 운동에 참여하면 한층 거대한 행복으로 돌아온다”라고 설명했다.

친절함이 이긴다

2025년 세계행복보고서는 사람들이 공동체의 신뢰도를 실제보다 낮잡아 본다는 사실에 주목했다.

이른바 ‘지갑 회수율'(The return rate of lost wallets) 조사에 따르면 응답자는 자국에서 지갑이 돌아올 확률을 실제보다 낮을 거라고 예상했다. 실제로 잃어버린 지갑을 되찾을 확률은 사람들이 예상하는 것보다 훨씬 높았다. 특히 북유럽 국가에서 이러한 경향이 두드러졌다.

연구진은 타인의 친절함을 기대하는 것이 실제 발생하거나 예상되는 위험보다 개인의 행복 수준에 더 강력한 예측 변수임을 강조했다.

2024년에도 이어진 선행, 팬데믹 이전보다 증가

보고서는 2024년에도 관대한 행위가 2017-2019년 팬데믹 이전 수준보다 전 세계적으로, 그리고 거의 모든 연령대에서 10% 이상 더 빈번하게 발생하고 있다는 점을 보여준다. 특히 낯선 사람을 돕는 행위는 모든 지역에서 2017-2019년 대비 전 세계 평균 18% 증가하여, 팬데믹 이후에도 사람들의 연대 의식이 지속되고 있음을 시사한다.

행복 불평등 심화… 신뢰와 사회적 연결 중요

한편 보고서는 국가 내 행복 불평등은 지난 15년간 증가해 온 반면, 국가 간 행복 불평등은 비교적 일정하게 유지되고 있다고 분석했다. 하지만 사회적 신뢰가 높은 환경에서는 행복 불평등이 낮아지는 경향을 보이며, 공정함과 친절함에 대한 믿음은 행복 불평등을 줄이고 신뢰 및 사회적 연결의 이점을 더한다는 점을 강조한다.

국제적 돌봄과 나눔, 국가 행복에 영향 미쳐

보고서는 또한 공적 개발 원조(ODA) 규모와 난민 수용 비율과 같은 국가 차원의 이타적 행동과 국민 행복 간의 관계를 분석했다. 분석 결과, 구속력 없는 공적 개발 원조(ODA)를 더 많이 제공하는 국가일수록 국민들의 행복도가 높은 경향을 보였다.

반면, 높은 난민 수용 비율은 행복도가 낮은 경향과 연관되었는데, 이는 난민 유입이 종종 자발적인 초대가 아닌 상황적 요인에 의해 발생하며, 난민과 호스트 모두에게 비용을 발생시키기 때문으로 해석된다.

보고서는 ODA가 배려, 선택, 긍정적 영향이라는 세 가지 요소(Caring connections, Choice, Clear positive impact)를 더 많이 포함할 가능성이 높아 행복에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다고 설명했다.

자세한 내용은 2025년 세계행복보고서에서 확인할 수 있다.

참고 자료

- World Happiness Report 2025: People are much kinder than we expect, research shows, 2025년 3월20일

- 덴마크, 2024년 세계에서 2번째로 행복한 나라…노인 행복은 세계 1위, INSIDE DENMARK, 2024년 3월29일

![[덴마크 살롱] 덴마크 맥주 마시며 덴마크 영화 '코펜하겐 러브 스토리' 보기 BYOB](https://cdn.media.bluedot.so/bluedot.denmark/2025/04/go3uze_202504010644.jpg)

![[사람책] 스반홀름에서 귀여운 덴마크 할머니 집까지 - 하정 작가와 낭독 북토크](https://cdn.media.bluedot.so/bluedot.denmark/2025/03/kcnp62_202503070939.jpeg)

![망원동 라이터스 클럽 [3월4일]](https://cdn.media.bluedot.so/bluedot.denmark/2025/02/17q3qg_202502250929.004.png)

![[북토크] 심리학 전문 잡지 '사이코진'이 제안하는 K직장인 생존 비책](https://cdn.media.bluedot.so/bluedot.denmark/2025/02/b0tq6m_202502120612.001.png)

![[덴마크 살롱] 오픈 샌드위치 홈파티](https://cdn.media.bluedot.so/bluedot.denmark/2025/02/c9vgk5_202502011128.001.png)

![[덴마크 살롱] 다큐 '행복 국가 덴마크' 감상회 BYOB](https://cdn.media.bluedot.so/bluedot.denmark/2024/11/yb4jnn_202411010625.001.png)

![[덴마크 살롱] 오픈 샌드위치 홈파티](https://cdn.media.bluedot.so/bluedot.denmark/2024/09/bvu5t4_202409050953.001.png)